“

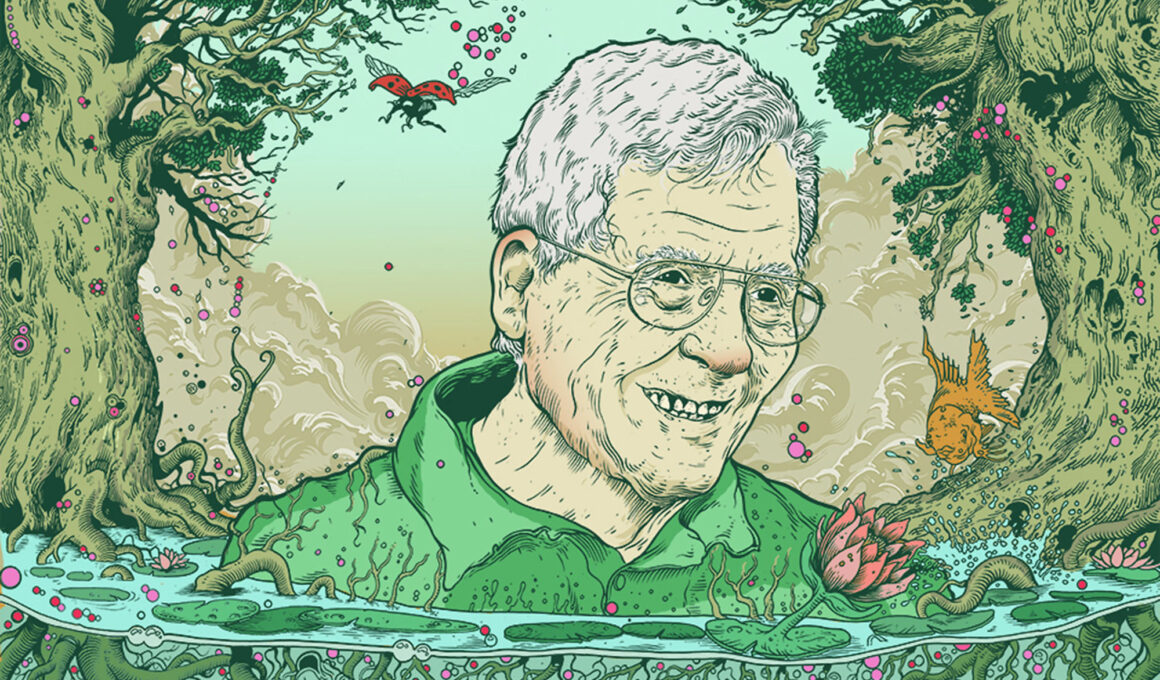

El inventor James Lovelock nació en Inglaterra en 1919. A principios de la Segunda Guerra Mundial, armado con una licenciatura en química, se puso a trabajar para el gobierno británico en diversos proyectos en la frontera entre las ciencias físicas y las biológicas. Tenía una habilidad increíble para fabricar artilugios a partir de montones de trastos viejos, a menudo excedentes del esfuerzo militar, y esto continuó después de la guerra. Su mayor triunfo fue inventar el detector de captura de electrones, un instrumento tan preciso que si se derramaba un disolvente sobre un trapo en Japón, se podía detectar en Gran Bretaña una semana después. Naturalmente, un hombre con semejante talento llamó la atención. Lovelock se hizo autónomo y, a principios de la década de 1960, se encontraba a menudo en California ayudando a uno de sus clientes, la agencia espacial estadounidense NASA, que por aquel entonces intentaba detectar si había vida en Marte.

Lovelock abordó la cuestión de la vida en Marte desde una perspectiva científica.

Lovelock abordó el problema de forma indirecta, argumentando que no había necesidad de enviar cohetes al planeta rojo, pero ésta no era necesariamente una conclusión bien acogida por los partidarios de los viajes espaciales. Argumentó que el simple examen de la composición atmosférica de un planeta nos permitiría saber si era probable que ese planeta albergara vida. Marte, dijo Lovelock, no tenía vida, pero la Tierra era obviamente muy diferente. Esto le llevó a su gran intuición. La Tierra no sólo está repleta de vida. La Tierra, en cierto sentido, es vida. La Tierra es un organismo.

A mediados de la década de 1960, Lovelock regresó al pueblo algo aislado del sur de Inglaterra donde vivía, sin ser molestado, con su familia. Allí habló de cosas con su único amigo íntimo, el novelista William Golding, un hombre que también buscaba la soledad, sobre todo desde el éxito de su primera novela, El Señor de las Moscas (1954). Fue Golding quien dio un nombre a la intuición de Lovelock, sugiriendo que se llamara Gaia, en honor a la antigua diosa griega de la Tierra. Pero Golding hizo algo más que dar un nombre a la idea. Durante los años siguientes, a medida que Lovelock ampliaba su pensamiento sobre el tema, Golding animó y ayudó al científico a explorar su hipótesis. Esto surgió de forma natural. Desde su juventud, Golding había sido un entusiasta del pensamiento del polímata y místico Rudolf Steiner. Steiner, más conocido hoy como fundador del sistema escolar Waldorf (o Steiner), que hace hincapié en el papel de la imaginación en el aprendizaje, tenía unas ideas muy extrañas (muchas derivadas de los teósofos) sobre los espíritus celestiales y la reencarnación, todo ello unido a una filosofía idealista que ve la vida palpitando por todas partes. De ahí que, absolutamente central en el pensamiento de Steiner, fuera la opinión de que la Tierra está viva, es un organismo.

Lovelock envió a uno de sus hijos a una escuela Steiner, aparentemente sin abrazar la metafísica del sistema Steiner. No obstante, en Golding encontró un oyente comprensivo que, en cualquier caso, estaba preparado, por su antiguo interés en la filosofía de Steiner, para oír que la Tierra era un ser vivo.

Al igual que un ser humano suda y tiembla cuando cambia la temperatura, la Tierra viva ajusta su manto gaseoso para adaptarse a sus cambios de temperatura

Lovelock hizo pública la teoría Gaia a principios de la década de 1970. Para entonces, ya había encontrado al colaborador adecuado dentro de la corriente principal de la ciencia. Resulta que a la microbióloga estadounidense Lynn Margulis nunca le interesó mucho la idea de Gaia como tal, pero desde sus años universitarios (que comenzó a la precoz edad de 14 años) fue una ferviente creyente en la simbiosis, la idea de que los organismos se unen para beneficiarse mutuamente. De hecho, en 1967 había publicado un importante trabajo sobre el tema, algo que acabaría dándole respeto y fama en la comunidad científica. Margulis sostenía que las células complejas (eucariotas) se formaron a partir de células más primitivas (procariotas) que engulleron a otras células simples. Estas células simples, argumentaba, se convirtieron en partes funcionales (orgánulos) de sus anfitriones, ahora más complejos. Entre las partes de origen procariota, Margulis destacó las mitocondrias -las centrales eléctricas de las células- y los cloroplastos -las partes de las células vegetales que realizan la fotosíntesis-. Para alguien que pensaba de este modo, la idea de la Tierra como una entidad integrada en funcionamiento era prácticamente una premisa, no una deducción, y pronto Margulis colaboró con Lovelock en una serie de artículos que defendían Gaia.

Lovelock y Margulis apostaron por Gaia en el perro que ladró en la noche, o más bien en el planeta que debió calentarse. En la vida de la Tierra, unos cuatro mil quinientos millones de años, el calor del Sol (gracias a la naturaleza de la desintegración radiactiva) ha aumentado bruscamente. Y, sin embargo, el perro no ladró. La temperatura de la Tierra no ha aumentado al mismo tiempo. Más bien se ha mantenido más o menos estable, justo lo necesario para albergar vida. Lovelock y Margulis ofrecieron varias razones para esta independencia de la influencia del Sol. Uno de sus argumentos más importantes era que la propia vida -toda la biota del planeta- cambia la composición de los gases de la Tierra y, al hacerlo, modera y estabiliza los efectos del calor del Sol. Se trata del “efecto invernadero”, por el que los gases del planeta atrapan el calor del Sol y lo liberan al espacio a ritmos diferentes según las distintas composiciones de la atmósfera. Del mismo modo que un ser humano suda y tiembla cuando cambia la temperatura, la Tierra viva ajusta su manto gaseoso para adaptarse a los cambios de temperatura.

No hubo mucha reacción a estos trabajos y, a mediados de la década de 1970, Margulis se dedicó a otros intereses, aunque siguió simpatizando con Gaia hasta el final de su vida. Lovelock persistió y llevó cada vez más su caso al ámbito público. Esto alcanzó su punto culminante en 1979 con la publicación de su libro Gaia: una nueva mirada a la vida en la Tierra. Después de aquello, como dice en su autobiografía, las cosas cambiaron de la noche a la mañana, y desde ese día hasta hoy Lovelock nunca ha abandonado el ojo público. Empezó a recibir un aluvión de cartas en su buzón, y desde entonces no han cesado (aunque ahora en formato electrónico). Pero la reacción del mundo de la ciencia convencional fue mucho menos entusiasta.

Ogracias a sus proezas como inventor, en 1974 Lovelock fue elegido miembro de la Royal Society de Londres. No hay nada científicamente más respetable que eso. Unos años más tarde, en 1983, Margulis fue elegida miembro de su equivalente estadounidense, la Academia Nacional de Ciencias. Llegados a este punto, el “efecto Matthew” debería haber entrado en acción. Así es como los sociólogos de la ciencia -refiriéndose al pasaje bíblico sobre los ricos que se hacen más ricos, mientras que los pobres se hacen más pobres- lo llaman cuando científicos eminentes reciben mucho más reconocimiento por el mismo trabajo que sus colegas menos conocidos.

Pero en este caso no fue así. Lovelock y Margulis fueron objeto de burla y desprecio por parte de los científicos profesionales. Fueron figuras de burla e incluso de desprecio. Richard Dawkins, autor del bestseller El Gen Egoísta (1976), encabezó la jauría de aullidos. Su objeción a la teoría de Gaia era, como era de esperar, evolucionista. Como ardiente opositor a la selección de grupo, no podía aceptar que las cosas ocurrieran por el bien del grupo simplemente porque eran por el bien del grupo. Las plantas no producen dióxido de carbono, decía, por el bien de la Tierra. O bien era un subproducto de sus funciones, o bien debía suponer un beneficio inmediato para las propias plantas. Cualquier otra interpretación era contraria a una visión darwiniana de la vida.

Unos años más tarde, John Postgate, microbiólogo y miembro de la Royal Society, fue fulminante en su crítica. Gaia era el mayor montón de tonterías con el que se había topado nunca y, además, era peligroso. Gaia: ¡la Gran Madre Tierra! ¡El organismo planetario! ¿Soy el único biólogo que sufre una desagradable sacudida, una sensación de irrealidad, cuando los medios de comunicación me invitan una vez más a tomármelo en serio?”, escribió en un comentario para New Scientist en abril de 1988. Y continuó:

Cuando Lovelock lo introdujo en 1972, Gaia era un nombre divertido y extravagante para un concepto familiar; hoy querría que fuera una teoría, que nos dijera que la Tierra es un organismo vivo. ¿Traerá el día de mañana hordas de activistas militantes de Gaia que impongan alguna idiotez pseudocientífica a la comunidad, gritando “No hay más Dios que Gaia y Lovelock es su profeta”? Muy fácilmente.

Ni Lovelock ni Margulis eran biólogos evolutivos ni, para el caso, geólogos, paleontólogos o académicos de otras disciplinas expertos en la historia y el funcionamiento general de la Tierra. Él era químico, ella microbióloga. Para ellos, la característica principal de la vida era el equilibrio, la estabilidad o lo que se conoce como “homeostasis”, es decir, el mantenimiento del equilibrio mediante procesos dinámicos que interactúan. La Tierra está en homeostasis, por lo que está viva. Por otra parte, para un biólogo evolutivo como Dawkins, el mecanismo de Darwin de la selección natural es lo más importante. La vida se produce por selección natural, por la competición entre individuos por el éxito reproductivo. La evolución no tiene ningún objetivo o “telos” de hacer de la Tierra un lugar mejor para la vida. Es más, para Dawkins y otros biólogos evolutivos, la Tierra no fue producida por la selección natural y, por tanto, no es en sí misma un ser vivo. En este sentido, los dos bandos de la lucha no hacían más que hablar el uno del otro.

La gente se unió a los grupos Gaia. Hubo un atlas Gaia, jardinería Gaia, hierbas Gaia, retiros Gaia, redes Gaia

Puede que los científicos odiaran Gaia, pero al público en general le encantó. Abrazaron a Lovelock y su hipótesis con entusiasmo. La gente se unió a grupos Gaia. Las iglesias celebraron servicios religiosos sobre Gaia, a veces con música nueva compuesta especialmente para la ocasión. Hubo un atlas Gaia, jardinería Gaia, hierbas Gaia, retiros Gaia, redes Gaia y mucho más. Y el abanico de entusiastas era -y sigue siendo- amplio. En un extremo del espectro estaba la filósofa inglesa Mary Midgley. Azote de los descuidados y aborrecedora de los condescendientes y demasiado confiados, abrazó Gaia con entusiasmo y sigue haciéndolo hoy en día. En el otro extremo del espectro había un grupo variopinto: los ecologistas profundos, las ecofeministas y, sobre todo en California, donde Lovelock pensó por primera vez en la idea, los paganos.

Este último grupo incluye a uno de mis favoritos de todos los tiempos: empezó su vida en San Luis (Misuri) en 1942 como Timothy Zell, hijo de un marine estadounidense, pero desde entonces se ha transmutado en Oberon Zell-Ravenheart. Se describe a sí mismo como “psicólogo transpersonal, metafísico, naturalista, teólogo, chamán, autor, artista, escultor, conferenciante, profesor” y también es “un iniciado en la Iglesia Egipcia de la Fuente Eterna”, así como “un Sacerdote de la Comunidad de Isis”. Es el fundador de una nueva religión, la Iglesia de Todos los Mundos, e incluso convenció al Servicio de Impuestos Internos para que le concediera las exenciones fiscales que se conceden a las religiones regulares. Aunque lleva mucho tiempo casado con Morning Glory Zell-Ravenheart (nacida Diana Moore), es (o era cuando era más joven) un practicante entusiasta del poliamor, la “no monogamia responsable y consentida”. Por último, es un hombre que, independientemente de Lovelock, dio con la idea de Gaia, algo que inicialmente llamó Terrabios. Pero, dispuesto a aceptar la prioridad de un compañero de viaje, Zell-Ravenheart predica ahora la Gaia lovelockiana a todo el que quiera escucharle. (Los paganos, como muchos grupos pequeños, son bastante adeptos a la tecnología, y son ellos los responsables de gran parte del interés y la publicidad en Internet.)

Gaia: la teoría de Gaia.

Teoría Gaia: odiada por los científicos, amada por el público. Se trata de una paradoja con una profunda historia: retrocedamos e intentemos darle sentido.

TPara ello tenemos que ir al primer verdadero entusiasta de Gaia, mucho antes que Lovelock, y antes que Dawkins o cualquier otro científico: a Platón, 400 años antes de Cristo. En Timaeus y en otros escritos, Platón sostiene que todo el cosmos está vivo y que la propia Tierra es un organismo vivo, con un sistema de circulación en forma de ríos y lava. Tanto como la afirmación conceptual, lo interesante e importante para nosotros es su modo de argumentar. Utilizando la terminología de su alumno Aristóteles, Platón defiende una “causa final”. Al tratar de explicar la naturaleza de la Tierra, Platón pregunta siempre ¿cuál es el sentido de todo? No se trata tanto de cómo surgió la Tierra -aunque Platón dice que un ser semejante a un dios, el Demiurgo, hace la Tierra a partir de material ya existente-, sino de por qué fue hecha y con qué fin. Los diversos elementos del mundo viviente y de la Tierra pueden entenderse no sólo por sí mismos, sino como una contribución al conjunto de la vida del cosmos. En opinión de Platón, todos ellos sirven al bien mayor de hacer y sostener un ser vivo.

Sin embargo, el pensamiento de la “causa final”, conocido hoy como “teleología”, se vino abajo con la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Llegó una nueva filosofía mecánica en la que el universo no tiene finalidad. No hay causas finales. Todo es materia en movimiento. Si preguntas: “¿Por qué las plantas producen dióxido de carbono?”, no puedes responder: “En beneficio -la causa final- del todo”. Es cierto que, incluso después de la revolución científica, los organismos parecían preocupantemente finalistas, pero en general se piensa que Darwin resolvió eso. La selección natural muestra por qué las causas finales siguen pareciendo operativas -¿para qué sirve la mano o el ojo? – cuando en realidad los seres vivos no tienen ningún fin último. La mano y el ojo no tienen otro fin que la actividad sin propósito último de ayudar a sus poseedores a sobrevivir y reproducirse. A los ojos de la ciencia, los organismos también son simplemente materia en movimiento. Dawkins se refiere a nosotros como “máquinas de supervivencia”.

Francis Bacon comparó las causas finales con las Vírgenes Vestales: decorativas pero estériles

Esto es lo que realmente molestó a los científicos profesionales sobre Gaia. Parecía un retroceso a los tiempos de las causas finales. No creo que Lovelock tuviera realmente la intención de hacer esto -y sospecho que a Margulis tampoco le importaba mucho, aunque quizá su retirada de una hipótesis Gaia “fuerte” fuera significativa-, pero una y otra vez esto es lo que ocurrió. Tanto en los escritos del propio Lovelock como en los relatos populares sobre Gaia, todo ocurre por un fin: por el bien del planeta Tierra. En Las Edades de Gaia (1988), cuando Lovelock intenta explicar por qué el mar no es tan salado como cabría esperar, sugiere que la Tierra crea lagunas para evaporar el mar de modo que la sal pueda ser eliminada por los terremotos y demás -una especie de pensamiento dirigido a un fin, de causa final, tan poco mecánico como cualquier cosa que se encuentre en Platón o Aristóteles. Gaia -la idea de que todo funciona conjuntamente como un todo armonioso para el bien del todo- es teleológica de un modo que ha sido inaceptable desde los tiempos de Francis Bacon (que comparó las causas finales con las Vírgenes Vestales: decorativas pero estériles). No es de extrañar que la hipótesis Gaia disgustara a los científicos.

Sin embargo, no todo el mundo aceptó la nueva filosofía de la revolución científica. Siempre hubo quien anheló las causas finales, la finalidad y el significado de la naturaleza, sobre todo los románticos alemanes, como el poeta Goethe, el anatomista Lorenz Oken y, sobre todo, el filósofo Friedrich Schelling, que en 1794, siendo adolescente, escribió un largo ensayo sobre Timaeus. A su vez, Schelling fue una profunda influencia para los trascendentalistas estadounidenses, un grupo de pensadores entre los que se encontraban Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau, que florecieron en Nueva Inglaterra hacia mediados del siglo XIX. Asumieron con entusiasmo la idea de la Tierra como organismo, y casi podría decirse que se convirtió en una tradición intelectual estadounidense, un supuesto que sustenta gran parte del ecologismo en EEUU. Lo encontramos en los escritos del gran naturalista John Muir y, en el siglo XX, en el pensamiento del muy querido Aldo Leopold, autor de A Sand Country Almanac (1949) y su famoso ensayo Pensar como una montaña.

Existen pruebas fehacientes de que la bióloga estadounidense Rachel Carson, que denunció los peligros del insecticida DDT en su enormemente polémico libro Primavera silenciosa(1962), también estaba comprometida con la idea. Sabemos (por sus cartas privadas) que estaba muy influida por las afirmaciones de Steiner sobre la naturaleza y la importancia de una perspectiva integrada. Siguiendo la estela de la Primavera Silenciosa surgieron multitud de defensores del medio ambiente, entre ellos los ecologistas profundos y las ecofeministas. Ambos grupos respaldan plenamente la afirmación de que la Tierra es un organismo. Todas estas personas, desde Emerson hasta Zell-Ravenheart, odian la reducción cartesiana del mundo a materia fría e irreflexiva en movimiento. Para todos ellos, las cosas tienen una finalidad. Puede que no sea el propósito cristiano de la salvación eterna, sino más bien un propósito ligado a nuestro hogar, la Madre Tierra. Rechazar esto, creen, es científicamente estúpido y moralmente pernicioso.

El renacimiento del pensamiento holístico de causa final cayó en terreno fértil tras la Segunda Guerra Mundial. Las décadas de 1960 y 1970 fueron la época de la agitación y el malestar ecológicos. Primero la Primavera Silenciosa, después el creciente conflicto de Vietnam, con “nuestro” bando haciendo cosas tan espantosas como defoliar bosques enteros para destruir la cobertura del enemigo, y finalmente las grandes crisis del petróleo, cuando nos dimos cuenta de que estamos utilizando el planeta con avaricia para nuestros propios fines. Ya había preocupación por el calentamiento global. Gaia era una idea a la que le había llegado su hora. No es de extrañar que, viniendo de científicos aclamados, fuera acogida como el fundamento, la base, de la forma en que todos debemos pensar ahora. Gaia simplemente hizo explícito -y científicamente legítimo- lo que para muchos ya era un hecho: que la Tierra es un ser vivo, en un delicado estado de equilibrio y armonía, y que todos somos responsables de su bienestar.

So ¿por qué los científicos, especialmente los biólogos evolucionistas, estaban tan dispuestos a distanciarse de Gaia? Creo que hay otra capa en este asunto. La pista está en el término “pseudociencia” que críticos como Postgate han utilizado para describir Gaia, y es una idea con significado e historia. En pocas palabras, se refiere a teorías y afirmaciones que pueden parecer ciencia, pero que no están a la altura de las normas de la ciencia “propiamente dicha”: no son predictivas, sino incoherentes, están impulsadas por valores externos, etcétera. Pero, como ha señalado el filósofo de la ciencia estadounidense Thomas Kuhn, sobre todo en La estructura de las revoluciones científicas (1962), a menudo la ciencia normal tampoco da la talla demasiado bien.

Términos como pseudociencia se lanzan cuando los propios científicos no se sienten demasiado seguros. Hace una década, vi esto en acción en mi propia universidad, Florida State, que en aquel momento decidió crear una facultad de medicina. Junto con muchos otros, me opuse, alegando que drenaría fondos del resto del campus. (¡Teníamos razón!) Entonces uno de los poderosos legisladores de Florida, que es quiropráctico, consiguió que el gobierno estatal destinara una enorme cantidad de dinero a la facultad de medicina para crear un departamento de quiropráctica. A nuestros administradores les encantó la idea: una solución fácil al problema financiero. El profesorado de la facultad de medicina se volvió loco, oponiéndose a la idea a cada paso y finalmente derrotándola. ¿Por qué? No sólo porque estén en contra de la quiropráctica: hay practicantes aquí en la ciudad y nadie habla mucho de ellos. Pero, ya inseguros de su posición como nueva escuela, los profesores de medicina temían que se considerara que estaban abrazando un área de investigación no profesional y algo escamosa. Su reputación se hundiría.

Los biólogos evolutivos de 1980 se encontraban en una situación parecida. Se habían producido grandes avances en las dos décadas anteriores, pero había grandes luchas internas y amenazas externas: la evolución estaba en el punto de mira de la izquierda, que la acusaba de racista, sexista y de ser una mera excusa para la ideología capitalista, y de la derecha, que promovía un relato de los orígenes basado en la Biblia, con seis días de creación, la aparición milagrosa de Adán y Eva y, poco después, un diluvio universal. Así que cuando Gaia llegó dando tumbos, promoviendo una perspectiva de grupo sobre la selección natural, respaldando (o al menos presuponiendo alegremente) las causas finales, y abrazada por el tipo de hombre que mantenía su propio harén y conseguía el apoyo de Hacienda para su religión inventada, no era de extrañar que la reacción fuera simplemente desagradable. ¡Gaia debe desaparecer! Postgate de nuevo: “Las ideas subyacentes a Gaia tienen una base adecuada en la ciencia real y sus acólitos a menudo ofrecen sentido común sobre cuestiones medioambientales. Pero, dignificada como “teoría” y envuelta con demasiada frecuencia en un lenguaje místico y cultista – “Gaia nos dice tal y tal…”-, tal sabiduría revelada, sólida o no, es la antítesis de la ciencia.’

¿Qué hay de Gaia hoy? Tal vez el poeta tuviera razón, así es como se acaba el mundo, no con un estallido sino con un gemido, aunque esperemos que ninguna de esas opciones sea demasiado inmediata. Como ciencia, Gaia nunca llegó a triunfar, pero a pesar de ello ha provocado importantes trabajos científicos. El mundo en su conjunto, su homeostasis o la falta de ella, es interesante, importante y digno de investigación. El cambio climático ha dado un enorme impulso al pensamiento sistémico sobre el medio ambiente global, y ésta es una de las razones por las que en 2006 se concedió a Lovelock la Medalla Wollaston, el máximo galardón otorgado por la Sociedad Geológica de Londres. Aunque la teoría Gaia no se acepte como tal, la “Ciencia de los Sistemas Terrestres” florece.

Quizás ahora también tengamos una cultura científica más relajada, menos ansiosa por patrullar los límites entre ciencia y pseudociencia. Los ecologistas profundos, las ecofeministas y otros tienen un punto importante sobre la relación entre el mundo humano y el natural, y merece la pena abordarlo. De hecho, también podríamos sentirnos un poco más cómodos con una cultura más relajada en general. Pocos son los que no han fumado de vez en cuando, y muchos han dejado de condenar (o envidiar) a los paganos, y ellos mismos han tenido relaciones sexuales un poco más variadas de lo que nuestros abuelos habrían considerado apropiado. Es casi normal estar de acuerdo en que, aunque Gaia no sea literalmente cierta, es una metáfora que merece la pena valorar, especialmente en una época de incertidumbre medioambiental global.

Así que celebremos a James Lovelock y Lynn Margulis. No sólo como científicos -sus contribuciones reales hablan por sí solas-, sino como personas con verdadero valor e integridad. Resistieron la presión de compañeros científicos que se volvieron contra ellos. Habría sido fácil abandonarlo todo y decir que se trataba de una hipótesis errónea, reconociéndose a sí mismos el mérito de ser buenos científicos popperianos. Pero sabían que había algo que debía explicarse y tuvieron el valor de seguir con ello, sobre todo Lovelock, pero también Margulis. ¿Eran “santos tontos”? El simpático y totalmente británico Lovelock está tan lejos de ser un personaje de una novela de Dostoievski como puedo imaginar. Pero en cierto sentido lo eran, y en última instancia la ciencia se beneficia de su pensamiento. Respetable científicamente o no, la hipótesis Gaia ha enriquecido nuestra cultura por su audacia. Los necios se precipitan donde los ángeles temen pisar, y a veces es mejor ser un poco necio que ceñirse al camino seguro y angelical.

”

•••

es catedrático de Filosofía Lucyle T Werkmeister y director de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Estatal de Florida. Ha escrito o editado más de 50 libros, entre ellos los más recientes On Purpose (2017), Darwinismo como religión (2016), El problema de la guerra (2018) y Un sentido a la vida (2019).